強迫癥是怎么形成的?

強迫癥是一種以強迫思維和強迫行為為主要臨床表現的神經癥,患者常常被無意義、不必要的想法或行為所困擾,嚴重影響了生活質量。據世界衛生組織統計,強迫癥的全球患病率為0.8%至3%,且發病年齡多在青少年時期。隨著社會競爭的加劇和生活壓力的增大,強迫癥的發病率也呈上升趨勢。強迫癥的形成是多因素、多階段的過程,涉及生物學、心理學和社會環境等多個方面。強迫癥是怎么形成的?

1、遺傳因素:強迫癥具有一定的家族聚集性。家系調查和雙生子研究發現,遺傳因素在強迫癥的發病中起重要作用。基因研究發現,與強迫癥相關的基因多位于染色體1、3、7、15等部位。這些基因主要涉及神經遞質代謝、突觸傳遞和神經發育等方面,說明遺傳因素在強迫癥的發病中具有關鍵作用。

2、神經生化因素:強迫癥患者的大腦神經遞質失衡,尤其是5-羥色胺(5-HT)系統功能異常。5-HT是一種重要的神經遞質,參與調節情緒、睡眠、食欲等多種生理功能。研究表明,強迫癥患者大腦中的5-HT水平降低,導致患者出現焦慮、抑郁等癥狀。多巴胺、去甲腎上腺素等神經遞質也參與了強迫癥的發病過程。

3、心理因素:心理因素在強迫癥的形成中具有重要地位。早年的生活經歷、家庭教育方式、親子關系等心理因素與強迫癥的發生密切相關。例如,過分嚴厲、苛求完美的家庭教育方式容易使孩子形成強迫性格,增加患強迫癥的風險。生活中的重大事件、心理創傷等也可能誘發強迫癥。

4、社會環境因素:社會環境因素對強迫癥的發生有一定影響。現代社會競爭激烈,生活節奏加快,人們面臨的心理壓力越來越大。長期處于高壓環境,容易導致心理失衡,誘發強迫癥。社會文化背景、家庭氛圍等也會對個體心理產生影響,增加強迫癥的發病風險。

5、神經發育因素:近年來,神經發育異常被認為是強迫癥的重要發病機制。強迫癥可能是大腦發育過程中某些區域異常所致。例如,前額葉皮質與紋狀體之間的神經回路異常,可能導致患者出現強迫思維和行為。神經發育過程中某些基因突變、神經毒性損傷等也可能導致強迫癥的發生。

強迫癥的形成是多因素、多階段的過程,涉及遺傳、神經生化、心理、社會環境和神經發育等多個方面。了解強迫癥的形成原因,有助于提高人們對這種疾病的認識,為預防和治療提供理論依據。在實際生活中,我們應該關注自己的心理健康,學會調整心態,減輕心理壓力,預防強迫癥的發生。對于已經患有強迫癥的患者,應積極尋求專業治療,以期早日康復。

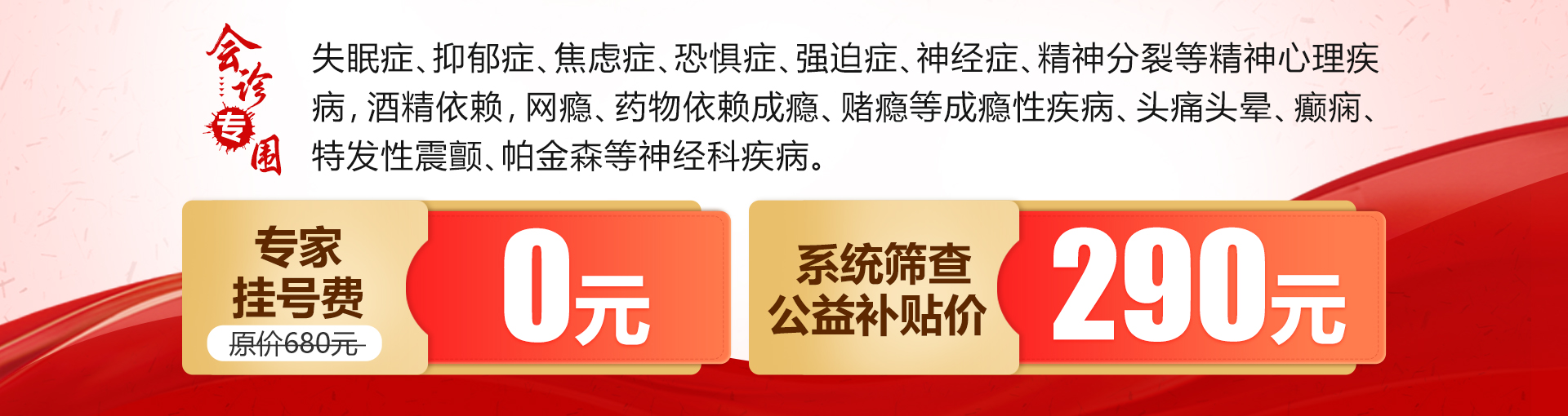

圖文內容整理來源網絡,如有侵權請聯系刪除。如果您有關于【戒酒、戒癮、抑郁癥、失眠癥、心理咨詢、焦慮癥、精神障礙、精神分裂、神經衰弱、神經官能癥、植物神經紊亂、恐懼癥、強迫癥、躁狂癥、躁郁癥、雙相情感障礙、心理障礙、情緒障礙、睡眠障礙、社交障礙、妄想癥、癔癥、酒精精神障礙、創傷性應激障礙、軀體化障礙、戒網癮、疑心病、神經衰弱、恐懼癥、癲癇、頭暈頭痛、眩暈暈厥、耳石癥、面神經痙攣、面癱、眩暈癥】等方面問題可以點擊在線免費咨詢或預約掛號。